2004年度UFJ環境財団寄付講義「環境への挑戦ー伊勢湾・濃尾平野から地球環境問題を考える」の一環として「藤前干潟、長良川河口堰から源流まで」というフィールドスタディが行われました。

このページはそのときのアルバムです。(なおこのページの内容についてはいっさいの責任は私にあります。)

![]()

早朝から参加メンバー、スタッフ総勢30数名がバスでまずは藤前干潟に向かった。

海岸に築かれた防波堤にあがってみると・・・ |

初めて見る藤前干潟だ。干潮を前に推進30cmほどの干潟が眼前に広がる。 早速降りて水質の調査になった。 |

先生から水色の見方をおしえてもらう。 |

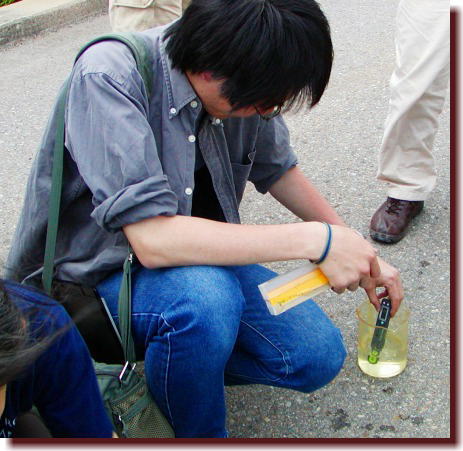

これはpHを測定する計器。 |

水質測定はデジタル的なのとアナログ的なのが混じっている。アナログ的なものはおろか、デジタル的なのも多少測定者のバラツキがあってとても人間的。

ま、それだけ自然にはアローワンスがあっても真理には関係ないということかな。

担当を決めてデータを採取していく。 |

![]()

![]()

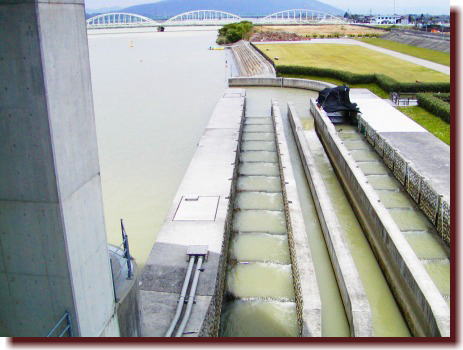

干潮時期になっても干潟は結局現れず指をくわえたまま、長良川源流への旅のスタート地点である長良川河口堰に向かった。

長良川は河口堰によって上澄みだけを海に流すようになっていた。 |

脇に設けられた魚道。遡上していく魚を観察できるようになっており、 小さな魚が遡上していくのを見ることが出来た。 はたして効果のほどは・・・ |

早速散らばってそれぞれの測定に入る。 |

濾過班。目詰まりするので腕力が必要。 |

気象測定。一番しんどかった作業ではなかったかな? |

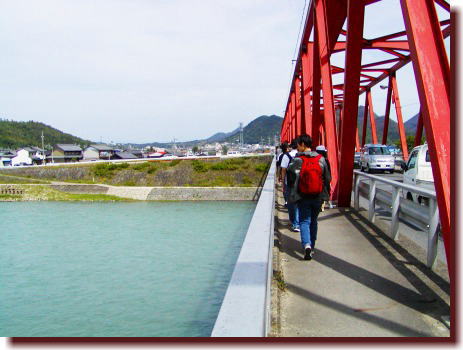

次に河口堰から23kmの南濃大橋に移動。源流へはバスで出来る限り忠実に長良川沿いに登っていった。運転手の苦労がしのばれる。ご苦労様でした。

河口から28kmにある南濃大橋でも標高はわずか3m。 広くゆったりと川は流れていた。 |

電磁流速計をロープで沈める。 ところでこの原理ってわかりますか? |

測定後はバスに乗り移動。徐々に測定が手慣れてくる。

ここは河口から76kmの新美濃橋。 スキーや山に行くときにいつも使っているトンネルが見える。 |

橋の上から測定器具をおろす。 知らない人から見ればなんだか怪しい団体に見られたかも。 |

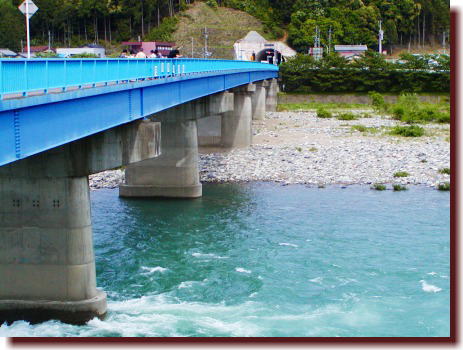

河口から103kmの美並橋。ラフトやカヤックのメッカだ。 |

濁度を測定。 |

これは導電率。 |

そして夕方になるころ河口から150kmの夫婦滝に到着した。

標高840m。気温も15度となり、下流の暑さを忘れさせてくれた。 ここが最後の測定場所となった。 |

![]()

![]()

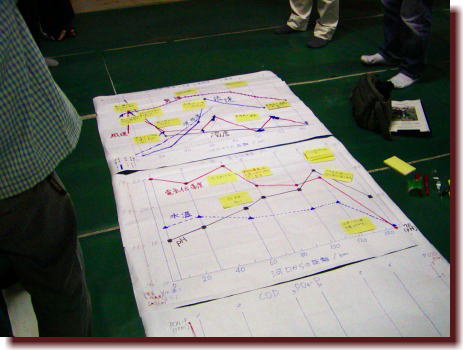

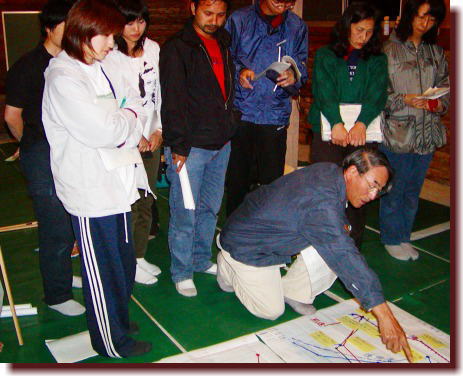

夕食後は雨が降り始める中、集会所で今日のデータ整理。

まずデータ整理の説明を受ける。 |

チームに別れ、測定データをプロット。 |

それに考察を加えていく。 |

そして発表。 |

発表終了は22時過ぎ。それから交流会となり就寝は12時をまわっていた。

![]()

昨夜から降り始めた雨は朝も続いており、恒例のラジオ体操は中止。

朝食後は雨の中、地元専門家による自然及び文化のスタディが始まる。

(ちなみにこの日の蛭ヶ野では時間雨量が4時5時6時および10時に10mmを越えており最高17mm/Hr、一日で103mmの大雨だった。

5月は4日と13日にも100mmを越えており例年になく多い)

雨のひるがの湿原植物園。 |

地元ガイドが熱心に説明してくれる。 |

まだ咲いていたミズバショウ。 (個人的にはあまり好きではなくましてや植物園で育成しているとなると・・・?) |

名前を聞いたが忘れました。ごめんなさい。 |

清楚な色合いがよかった。 |

水滴もすてきだ。 |

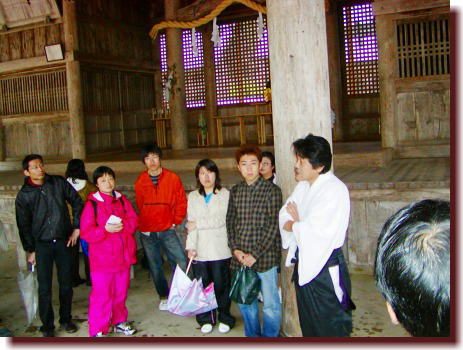

雨の湿原散歩から一転、文化の香りと人間くささが交錯する長瀧白山神社へ。

かつての白山美濃禅定道入り口にあたる長瀧白山神社。 |

宮司から栄光の歴史を聞く。人間と信仰の結びつきを強く感じた。 |

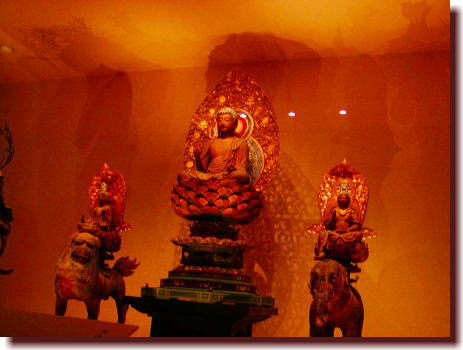

白滝白山神社は天台宗白山中宮長瀧寺と同じエリアにあり、共存している。 火事で本尊のおおきな仏は焼けたが、これは残った仏像。 |

神妙に耳を傾ける。 |

寺と神社で白山信仰を振り返ったあとは白鳥の文化博物館へ。民俗学的資料が多くとても興味深かった。

これはもみすり機。 自作している稲のもみすりに困っているので参考になった。 |

というわけで普段は通過点でしかなかった美濃白鳥がとっても身近なものになった。やはり食わず嫌いはいけないものだ。

白鳥の文化歴史そして民俗を学習したあと、下流の郡上八幡へとバスを走らせる。

亀尾島川に設けられた堰と魚道。 魚がうまく遡上してくれればいいのだが・・・ |

郡上八幡にある有名な宗祇水。 パックテストを行うがその結果は意外や意外・・・ |

というわけで郡上八幡でスタディは終了しあとはバスの中で白河夜船でした。

![]()

![]()

さて今回のフィールドスタディはバスの中でのショート講義もあって、実に盛りだくさん。たった二日間でたくさんの知識と体験を詰め込み知恵熱が出ないかと心配なほどです。

さあ、やることいっぱいまた出来たぞーーーてな感じです。

最後に企画実行運営解説していただいた関係者の方にあつく感謝したいと思います。有り難うございました。